《投资者网》蔡俊

仅隔几个月,华熙生物(688363.SH,下称“公司”)又站上风口浪尖。

这一次,公司又迎来一位前内部员工的争议和爆料。对此,公司仍是一如既往强硬回应,时至今日,该事件仍未有最终定论。

而跳出争议看本质,自公司实控人赵燕重回业务一线以来,内部推动多项变革。驱动变革的因素,既有同行依托“成分红利”崛起,也有行业逐渐内卷的倒逼。最终,公司目标要成为科技企业,以颠覆者的姿态重新定义行业,但业绩阵痛、前员工反目、商业化路径明确等荆棘也错落盘根。

惊风骤雨起炉烟

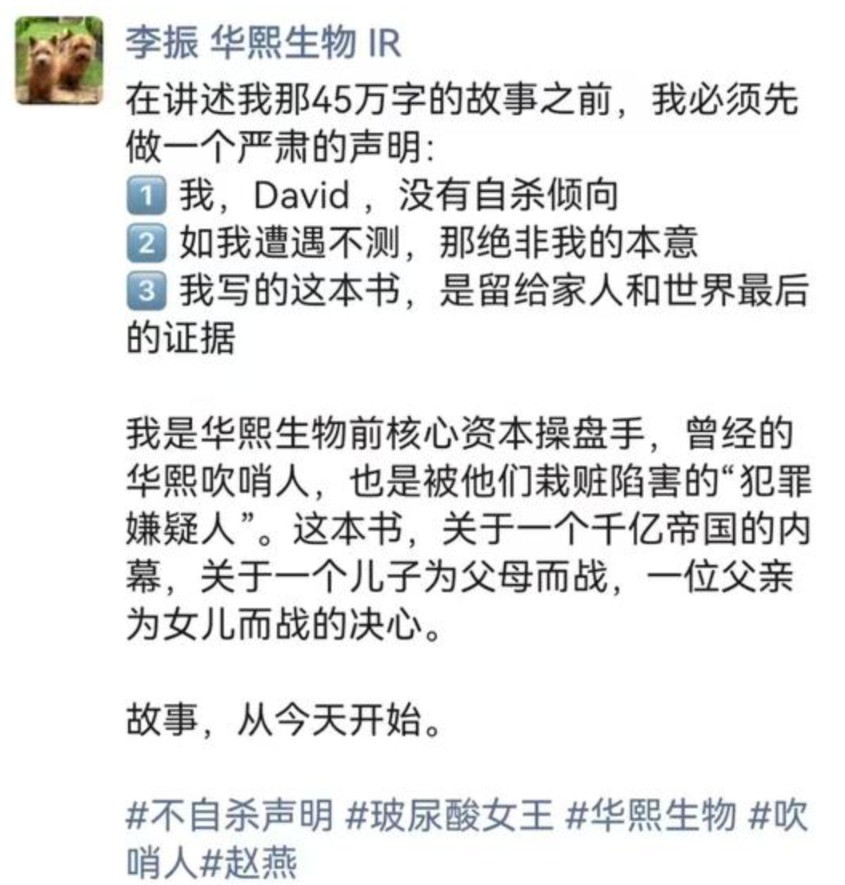

7月,“李振华熙生物IR”的账号截图悄然流传。这位自称华熙生物前核心资本操盘手的爆料人宣称,自己用45万字写成的“书”详细记录了公司财务造假和欺诈发行债券的内幕操作,并透露曾于2019年向证监会举报过公司。

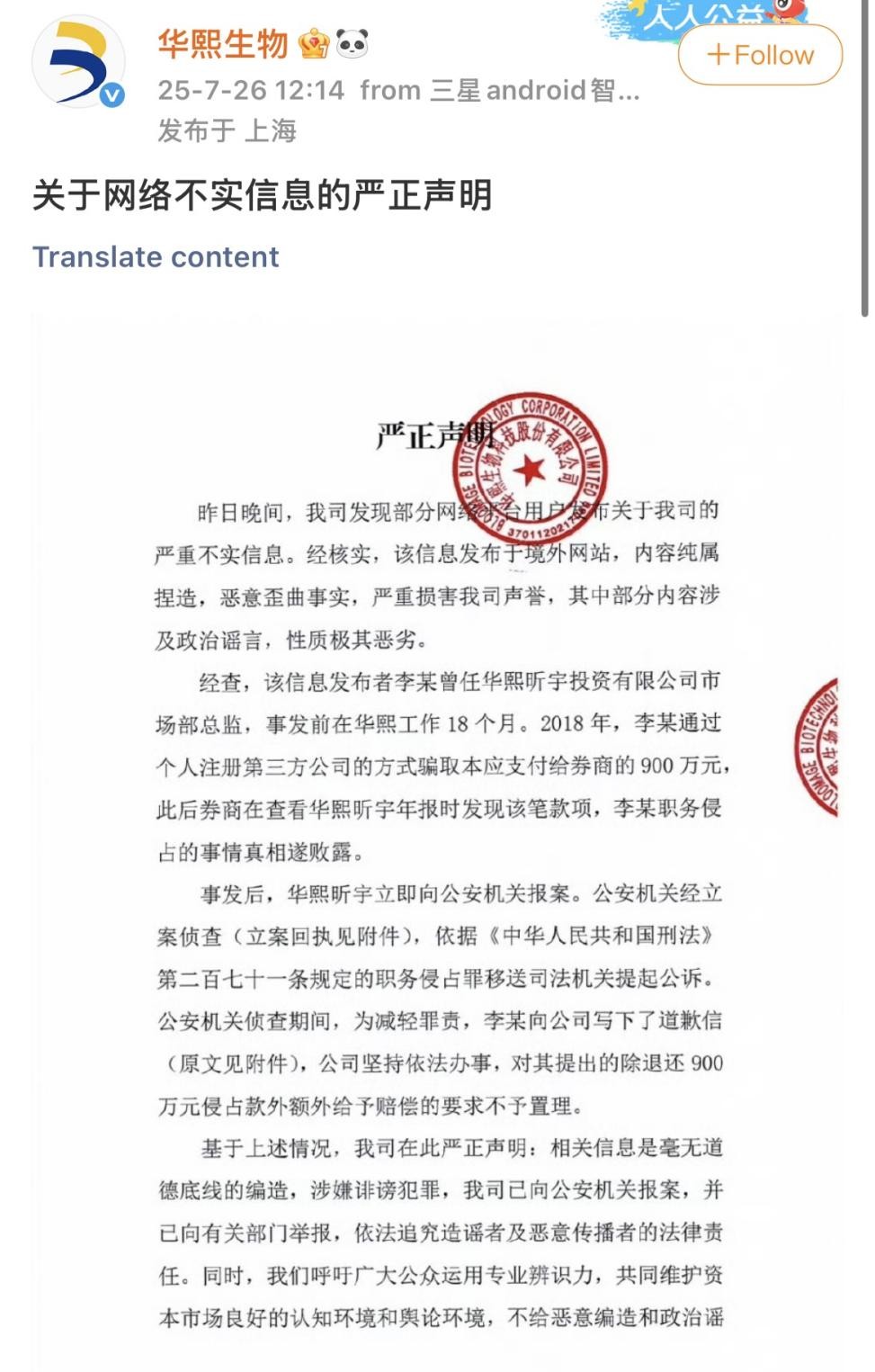

面对突如其来的舆情,公司紧急发布声明,称相关指控“纯属捏造,恶意歪曲事实”,部分内容性质极其恶劣。声明中,公司直接指出爆料人李振曾任子公司华熙昕宇市场部总监,2018年通过个人注册第三方公司的方式,骗取本应支付给券商的900万元款项。

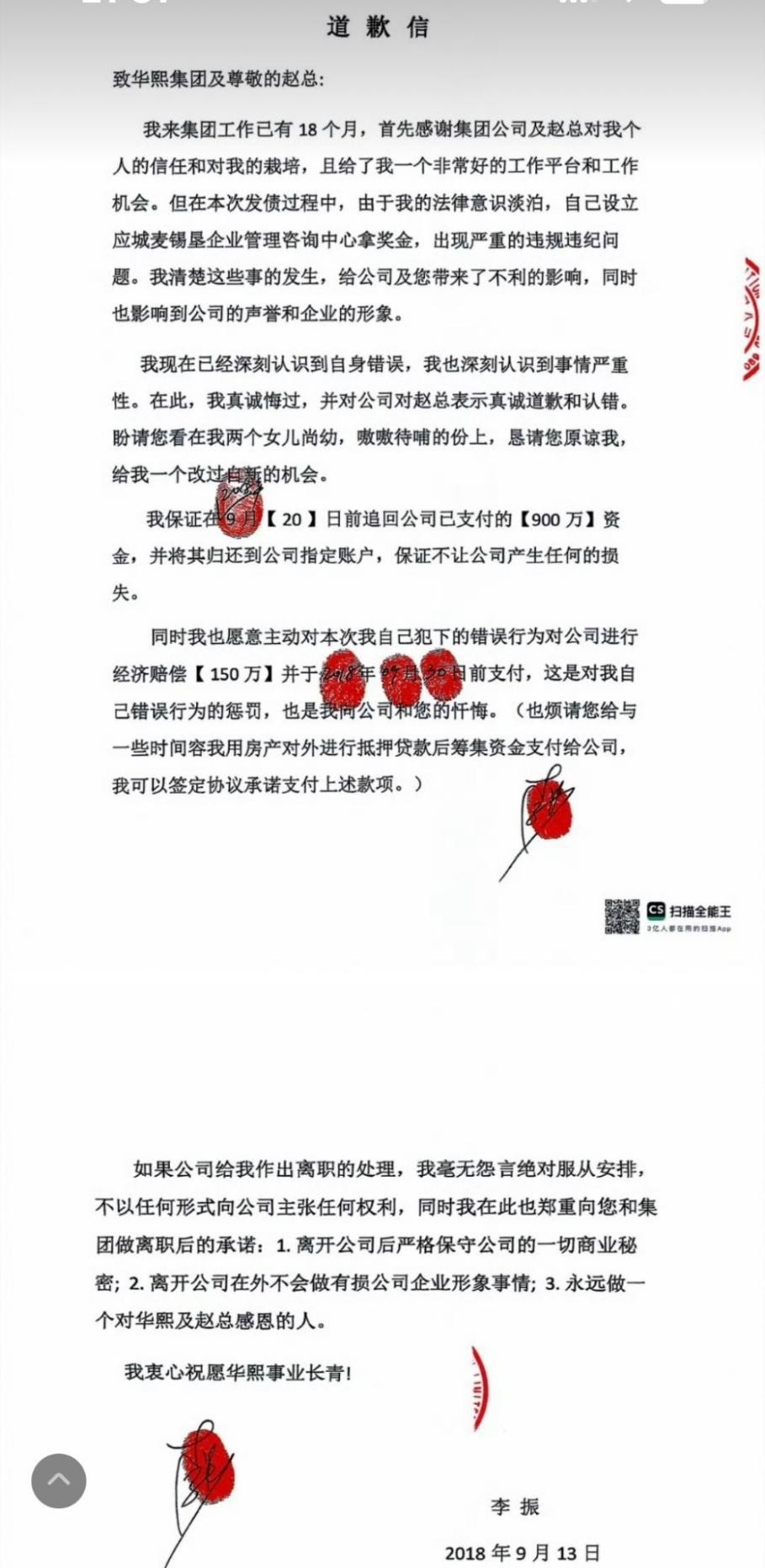

值得注意的是,公司还亮出李振在调查期间所写的道歉信。目前,公司已向公安机关报案,并将追究所有造谣者及恶意传播者的法律责任。

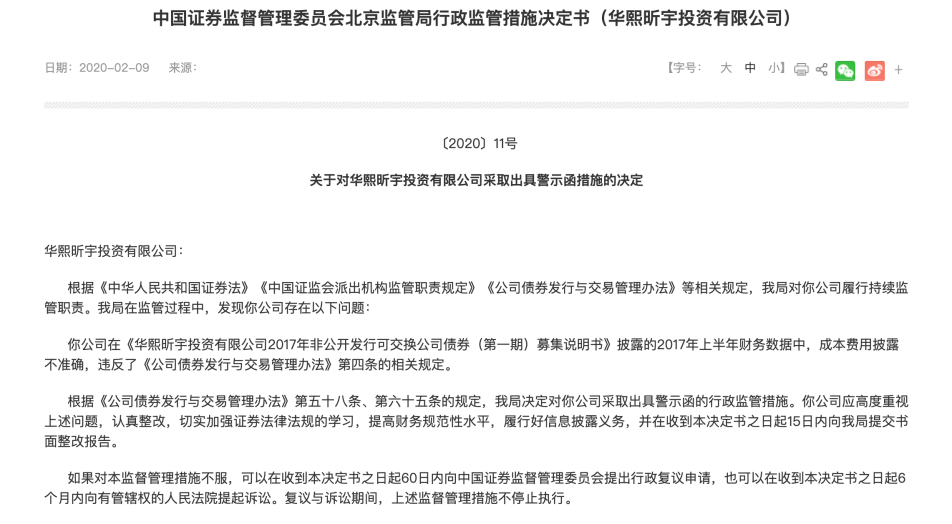

之后,第一财经接触到爆料人,后者表示公司有关他“职务侵占”的说法是诬陷,并提到证监会2020年对华熙昕宇出具过警示函,原因是“2017年债券募集说明书未准确披露财务数据”。公司回应称,证监会北京监管局出具的警示函属于较轻的行政监管措施,未认定“财务造假”。

实际上,过去一年以来,公司经历的争议舆情远不止这一桩。

2024年6月,公司旗下高端品牌夸迪的前主理人枝繁繁(程菲)在社交平台表示,公司造谣诽谤其个人声誉,并已进行起诉。之后,公司回应称“相关人员很快显示出无原则无理想、做一吹十、炒作个人IP、毫无守法合规意识等个人作风。”

今年5月,公司在公众号发布文章《概念总在重演,科技永远向前》。5000余字的论述,矛头直指有券商研究报告通过对比透明质酸与重组胶原蛋白成分,鼓吹透明质酸“过时论”,以此误导市场。

惊风骤雨起炉烟,公司与前内部员工、机构的矛盾、冲突,背后是一套由内到外的剧烈变革。

2024年,巨子生物、锦波生物、公司的营收分别为56.78亿元、14.43亿元、53.71亿元,前两家各自同比增长56.53%、84.92%,公司同比下降11.61%。同期,三家的归母净利润分别为20.62亿元、7.32亿元、1.74亿元,前两家各自同比增长42.06%、144.27%,公司同比下降70.59%。

针对业绩下滑,赵燕在一次内部讲话中坦诚原因,一部分是市场因素造成,另一部分是“我意识到我们组织、人才没有跟上时代的变化而主动踩了刹车”,讲话内容于今年3月全文发布在公司微信公众号。

赵燕提到了问题的关键,而关键的问题是:时代发生了何种变化,公司踩刹车能否适应变化?

流水前波让后波

短短几个月,医美市场发生巨变。市场能感知的是产品成分的热度接棒,但无法体会的是消费者的认知在深刻加深。

今年5月,一名科普博主公开质疑可复美胶原棒“重组胶原蛋白含量虚标”。随后,该产品厂家巨子生物连夜出具检测报告,并发表声明称“随着重组胶原蛋白产业的快速发展,以及消费者对产品质量要求的日益增长,我公司现有的质量标准、检测方法和标签标识在某些方面已逐渐显现出其局限性,难以完全适配行业发展与技术进步的高标准和高要求,需要不断地优化迭代。”

巨子生物也明显感受到行业的巨变。过去,医美市场的商业逻辑是依赖“成分红利”增长。玻尿酸曾是行业公认的“黄金成分”,华熙生物通过“品类完善+绑定主理人”的打法,爬上业绩与市值的高峰。之后,重组胶原蛋白接过“成分红利”大棒,以巨子生物为代表的厂家打法更直接,其集中资源押注单品、放大成分效应、跳过B端原料绑定直播电商等,迅速击中消费者心智。

过程中,消费者将重组胶原蛋白视为“玻尿酸2.0”,但深层次的变化也随之而来。消费者对产品的理解不断加深,从“有没有”相关成分到发问“含量多少”再到“是否适配肤质”。而且,“成分红利”会伴随上市厂家扩容,导致同质化内卷,进而产品附加值下降,最终形成“生命周期”。

要打破“生命周期”,本质是跳出成分对标的循环,否则各厂家只能疲于应对。或基于该理解,今年赵燕正式回归公司业务一线,“操刀”一系列变革。

部门设置上,公司将原“个人健康消费品事业部”调整为“皮肤科学创新转化事业部”。推广方面,公司暂停基于折扣促销逻辑展开的投放,赵燕直接接手管理品牌与传播管理中心、BM肌活和米蓓尔品牌。今年3月公开的内部讲话中,赵燕表示要重新建立创业型组织,打破过往低效的工作方式。

最为重要的,公司和赵燕不断向外界传达一种信号:华熙生物的目标是成长为一家科技企业。

独行穿落叶

上世纪80年代,赵燕考入华东师大生物系。此后,其涉足商海投资医美、化妆品、房地产等行业,兜兜转转后,赵燕最终回归生命科学赛道。

眼下的华熙生物,正经历一场科技转型的实践。短期看,管理变革与战略投入将导致业绩阵痛。长期看,公司正构建“基础研究—技术转化—市场应用”生态闭环,从玻尿酸原料巨头转向“合成生物+再生医学”双轮驱动。

具体实施上,公司核心路径包括基础学科聚焦、技术平台重构、产业场景延伸等维度。底层的支撑平台,公司在打造合成生物学平台、全球最大中试转化基地、全产业链整合。其中,合成生物学平台实现透明质酸“细胞工厂”量产,还将技术拓展至硫酸软骨素、母乳寡糖等复杂聚糖,即从“单一成分供应商”升级为“生物活性物解决方案提供者”。

2024年,公司研发费用4.66亿元,占营收的比例为8.68%,同比增长1.34%。报告期内,副总经理、核心技术人员刘爱华根据内部安排不再直接负责研发;公司研发人员920人,占总人数的20.7%。截至同期,公司累计申请专利超800项,合成生物学领域占比35%。

基于公司全力向科技研发靠拢,赵燕在营销端推动“科学家+产品经理”双轨制,培养懂技术的营销人才。以BM肌活系列为例,产品经理需通过相关专业的生物学基础考试。

说到底,公司想用生物科技颠覆传统医美范式。但这条路相当艰难,若跑通,行业的底层逻辑或被颠覆:技术壁垒将决定产品力,主流叙事将从“成分对标”转向“技术代差”。

然而,当下卷成分的浪潮中,公司的定力需要面临阵痛,包括再生医学产品的市场竞争激烈、合成生物学商业化路径模糊等。反馈到财报上,2024年公司资产减值损失-1.59亿元,存货减值准备0.77亿元,其中库存商品0.63亿元。同期,公司货币资金余额7.2亿元,同比下降38.46%。

毕竟,要做行业颠覆者就要学会“走钢丝”:既要保持传统业务的基本盘,又要在各类争议、阵痛中维持定力走自己的路,最终接受市场的反馈。(思维财经出品)■